近年、職場でのハラスメント問題が社会的な関心を集めています。その中でも「ハラパワー(パワーハラスメント)」は、特に企業文化や職場環境に深刻な影響を与える問題です。この記事では、ハラパワーの定義、発生原因、そしてそれに対する防止方法について詳しく説明します。また、外国人労働者(派遣社員やアウトソーシング)の視点から、どのようにハラパワーを避け、良い企業を選ぶべきかについても触れていきます。

- 1. 1.ハラパワー(パワーハラスメント)とは?

- 2. 2.ハラパワー(パワーハラスメント)の原因

- 2.1. 権力の不適切な行使

- 2.2. コミュニケーション不足

- 2.3. 企業文化の問題

- 2.4. 個人的なストレスや感情の問題

- 2.5. 管理職のリーダーシップ不足

- 3. 3.ハラパワー(パワーハラスメント)の見分け方

- 4. 4.ハラパワーの防止方法

- 4.6. 明確なハラスメント防止ポリシーの策定

- 4.7. 従業員教育の実施

- 4.8. 相談窓口の設置

- 4.9. 定期的な職場環境の評価

- 4.10. リーダーシップの強化

- 5. 5.外国人労働者(派遣・アウトソーシング)の立場からのハラパワー対策

- 5.11. 日本の労働法とハラスメントに関する知識を身につける

- 5.12. 契約書の確認

- 5.13. 信頼できる企業を選ぶ

- 5.14. 相談窓口を活用する

1.ハラパワー(パワーハラスメント)とは?

ハラパワー(パワーハラスメント)とは、職場において権力を持つ立場にある人(上司や先輩など)が、他の従業員に対して不適切な行動や言動を繰り返し、精神的または身体的な苦痛を与えることを指します。ハラパワーは、ただの仕事上の指導や厳しい要求とは異なり、相手に対して過度なプレッシャーをかけたり、人格を否定するような行為を伴う場合に該当します。

ハラパワーの具体的な例としては、以下のような行動が挙げられます。

・ 過度な業務の負担:社員に実行不可能なほどの業務量を一方的に押し付け、達成不可能な期限を設けること。

・精神的な圧力:個人の能力や人格を侮辱したり、公開の場で不適切な発言をすること。例えば、会議や集会の場で「君は役に立たない」といった攻撃的な言葉を投げかける。

・無視や冷遇:部下や同僚に対して、無視や嫌がらせを繰り返し、仕事に対する不安や恐怖を植え付ける行為。

・ プライベートの侵害:業務外の時間に無理な要求をしたり、私生活に過度に干渉すること。

・不当な評価や昇進の妨害:能力や成果に関係なく、個人的な理由で昇進を妨げたり、正当な評価を与えない。

これらの行動は、受けた人に深刻な心理的・身体的なストレスを与え、最終的には仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。ハラパワーが続くと、被害者は自己評価が低くなり、職場に行きたくないという気持ちが強くなり、最終的には離職につながることもあります。

また、ハラパワーの被害を受けた社員は、最初は問題を認識していない場合もあります。特に、指導や厳しい要求だと考えて我慢してしまうことが多いです。しかし、それが日常化し、心理的・身体的に耐えられなくなると、深刻な結果を招くことがあるため、早期に問題を認識し、対策を講じることが重要です。

企業がこのような行為を放置すると、職場の雰囲気が悪化し、チームの士気や業務の効率も低下します。そのため、ハラパワーの問題は単に個人の問題にとどまらず、企業全体にとっても大きなリスクとなるのです。

2.ハラパワー(パワーハラスメント)の原因

ハラパワー(パワーハラスメント)が発生する原因は複数あります。職場での上下関係やコミュニケーションの不調、企業文化の問題など、さまざまな要素が絡み合っています。以下に、ハラパワーが発生する主な原因を詳しく見ていきます。

権力の不適切な行使

パワーハラスメントの主な原因のひとつは、上司や管理職が自分の立場や権限を過度に行使することです。管理職や上司は、部下に対して業務指導や評価を行う立場にありますが、その権限を乱用して、過度な要求や不当な指示を行う場合があります。例えば、部下に無理な仕事を押し付けたり、個人的な理由で業務を強要することがハラスメントに繋がります。

コミュニケーション不足

職場でのコミュニケーションが不十分な場合、誤解や摩擦が生じやすくなります。特に、上司が部下に対して明確な指示を出さなかったり、フィードバックが不十分であったりすると、部下が適切に業務を遂行できず、上司が不満を感じ、それを強硬に伝えることがあります。こうした不適切な指導方法が、パワーハラスメントに繋がることがあります。

また、上司が感情的に部下に接し、感情的な発言や行動を取ることも原因となります。これが続くと、部下はプレッシャーを感じたり、恐怖心を抱くようになり、最終的には職場内でハラスメントが発生する可能性が高まります。

企業文化の問題

企業文化や職場の環境も、ハラパワーが発生する原因の一つです。企業の文化が「結果重視」「効率優先」といった形で過度に成果を求める場合、上司は部下に対して厳しく指導したり、時には精神的・肉体的に過度な要求をすることがあります。また、上司が部下に対して過度に支配的な態度を取る文化が根付いている職場では、ハラスメントが横行しやすくなります。

さらに、ハラスメントが「仕事の一部」として認識されてしまっている企業文化も存在します。例えば、「厳しくしないと部下は成長しない」「結果を出させるためには手段を選ばない」といった考え方が根強い職場では、ハラパワーが許容されがちです。

個人的なストレスや感情の問題

上司自身が個人的なストレスや感情を抱えている場合、その影響が部下に向かうことがあります。家庭問題やプライベートのトラブル、業務のプレッシャーなどが原因で感情的になり、部下に対して不適切な対応を取ることがあります。こうした場合、上司の個人的な問題が業務に影響を及ぼし、結果としてハラパワーに繋がることがあります。

また、部下に対して過剰な期待をかけたり、自分の思い通りに仕事を進めたいという願望が強くなることで、ハラスメントが引き起こされることもあります。

管理職のリーダーシップ不足

リーダーシップが不十分な場合、上司は自分の部下を効果的に指導することができず、場合によっては暴力的な方法や威圧的な言動で部下を管理しようとすることがあります。リーダーシップが不足していると、部下との信頼関係が築けず、ハラスメントが発生する可能性が高まります。特に、上司が部下の能力や気持ちを理解せず、ただ自分の指示に従わせることを求める場合、ハラパワーが発生しやすい環境が作られます。

これらの原因は単独で発生するものではなく、複数の要因が絡み合ってハラパワーが生じることが多いです。上司や企業が意識的に改善に取り組むことが、ハラパワーを防止するためには非常に重要です。また、社員一人ひとりがハラスメントに対する理解を深め、問題が発生した際に適切に対応できるようにすることが、企業全体の健全な職場環境を作るために必要不可欠です。

3.ハラパワー(パワーハラスメント)の見分け方

パワーハラスメント(ハラパワー)は、時には通常の業務指導やコミュニケーションと区別がつきにくい場合があります。しかし、以下のポイントに注意することで、「これはハラパワーかもしれない」と気づくことができます。

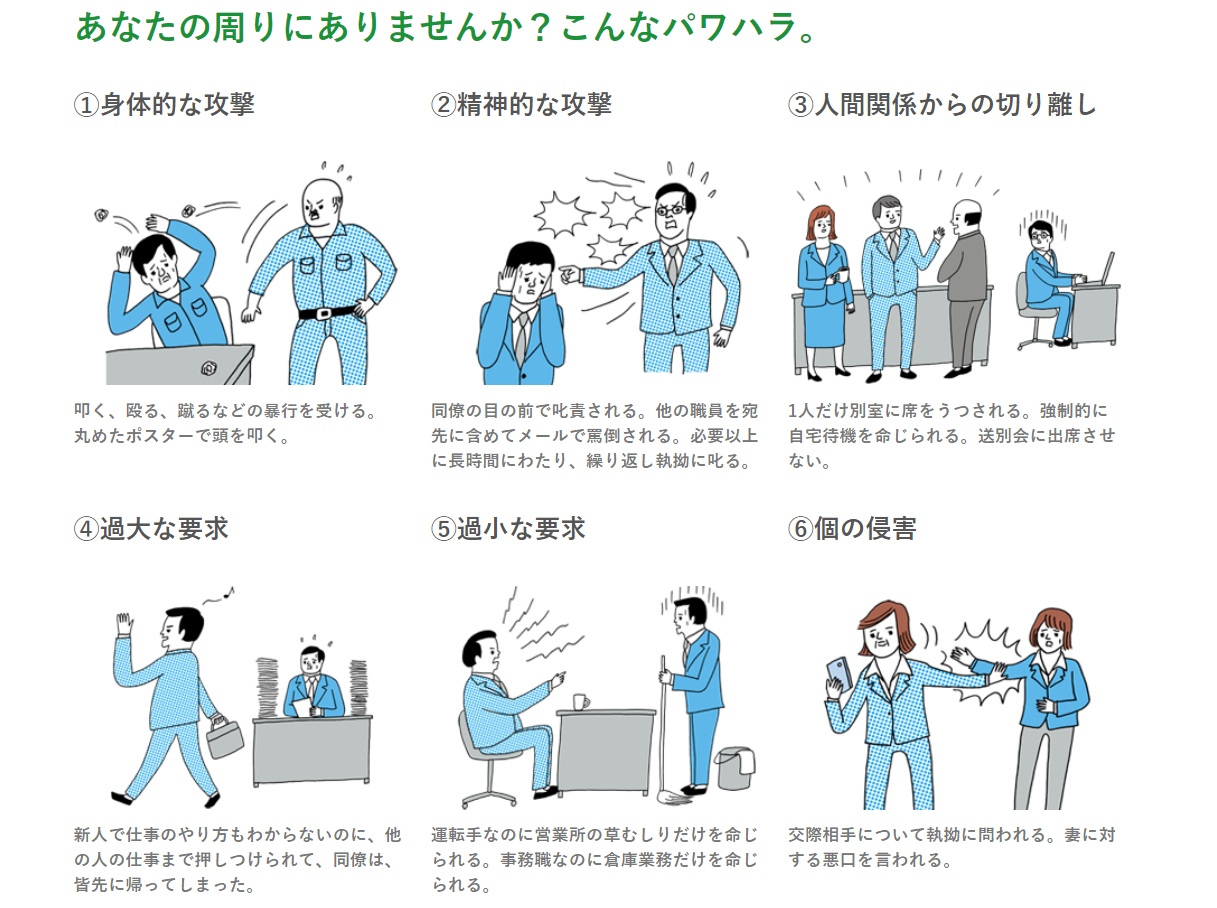

ハラパワーを見分ける6つのチェックポイント。

・行為が継続的または反復されているか? 一度きりの出来事ではなく、何度も同じようなことが起きている。

・上下関係などの「優位性」を利用しているか? 上司や先輩など、立場が上の人がその力を使って相手に精神的・肉体的負担をかけている。

・相手の人格や尊厳を傷つけていないか? 「役立たず」「バカ」など、人格を否定するような発言がある。

・業務上の必要性を超えていないか? 指導や注意の内容が、業務とは無関係だったり、理不尽に厳しすぎたりする。

・プライベートな領域に干渉していないか? 仕事外の時間に何度も電話やLINEが来る、私生活のことにしつこく聞いてくるなど。

💡 迷ったら、誰かに相談しましょう。「これはおかしいかも」と思った時点で、信頼できる同僚、人事、または専門の相談窓口に話すことが大切です。自分ひとりで抱え込まず、早めに対処することが被害の拡大を防ぎます。

4.ハラパワーの防止方法

明確なハラスメント防止ポリシーの策定

企業は、ハラスメントに関する明確なポリシーを策定し、それをすべての従業員に周知することが重要です。このポリシーは、ハラスメントが発生しないための方針を示し、何が不適切な行動であるかを具体的に定義します。また、ポリシーの中で、ハラスメントが発生した場合の対処方法や罰則を明示し、従業員が安心して問題を報告できる環境を整備します。

具体的には、以下のような点をポリシーに含めるべきです。

・ハラスメントの定義(パワハラ、セクハラ、モラハラなど)

・どのような行動がハラスメントに該当するかの具体例

・ハラスメントを受けた場合の報告方法や相談窓口

・ハラスメントを発見した場合の対応フロー

・ハラスメントを行った場合の処罰

ポリシーの策定だけでなく、それを定期的に更新し、従業員が常に最新の情報を得られるようにすることも大切です。

従業員教育の実施

ハラパワーの防止には、従業員に対する教育が欠かせません。特に、上司や管理職はリーダーシップを発揮する立場にあるため、ハラスメントの防止に向けた責任が大きいです。定期的な研修を実施することで、従業員がハラスメントの問題に対する意識を高め、問題の発生を未然に防ぐことができます。

研修の内容には、次のような項目を含めると効果的です。

・ハラスメントとは何か、どのような行為が問題となるかの理解

・上司と部下の関係における適切なコミュニケーション方法

・仕事の指導方法やフィードバックの仕方

・ハラスメントを受けた場合の対処法

・ハラスメント防止のための企業文化の形成方法

特に、上司や管理職に対しては、「どのように指導やフィードバックを行うべきか」、「どのタイミングで厳しい指摘が必要か」といった具体的な行動指針を学ばせることが重要です。これにより、上司と部下の関係が健康的で効果的なものとなり、ハラスメントが起こりにくい職場が実現します。

相談窓口の設置

ハラスメントの被害を受けた社員が安心して相談できる窓口を設置することは、非常に重要です。被害を受けた社員が恐れることなく問題を報告できる環境を提供することで、問題が深刻化する前に解決できる可能性が高まります。

相談窓口は、社内の人事部門や、外部の専門機関に委託された場合もあります。重要なのは、相談者のプライバシーが守られることと、報告者が報復を恐れずに問題を指摘できることです。また、相談後は迅速かつ適切な対応を行うことが求められます。

さらに、相談窓口が匿名でも利用できることや、専門家によるサポートを受けられる仕組みを整えることも、従業員にとって安心感を与えるポイントです。

定期的な職場環境の評価

企業は定期的に職場環境や労働環境の評価を行い、ハラスメントの兆候を早期に察知して対処することが求められます。職場内での風通しを良くし、従業員が意見を言いやすい環境を作ることが、ハラスメント防止に繋がります。

評価方法としては、従業員満足度調査や、匿名で行えるフィードバックの収集が有効です。これにより、従業員が日常的に感じている職場の雰囲気や問題点を把握し、改善に向けた対策を講じることができます。また、評価結果に基づいて、必要な改善策を迅速に実行することが重要です。

リーダーシップの強化

企業の経営陣や上層部は、ハラスメント防止に対して積極的な姿勢を示し、模範を示すことが求められます。リーダーが率先してハラスメントの防止に取り組む姿勢を見せることで、全社員がその重要性を認識し、実践することができます。

企業文化として、リーダーシップを発揮することで、従業員はハラスメントを避ける意識が高まり、自然と問題が減少していきます。

ハラパワーの防止は企業の健全な発展に不可欠な要素です。従業員が安心して働ける環境を整えることは、企業の生産性向上や従業員満足度向上にも直結します。企業全体で取り組むべき重要な課題であり、迅速かつ効果的な対策が必要です。

5.外国人労働者(派遣・アウトソーシング)の立場からのハラパワー対策

外国人労働者として日本で働く場合、特に派遣社員やアウトソーシングとして勤務する場合、文化や言語の違いがハラスメントのリスクを高めることがあります。これらの違いにより、ハラパワーの兆候を見逃すことや、自分の権利を適切に主張することが難しくなることがあります。以下では、外国人労働者がハラパワーを避けるために取るべき対策について具体的に解説します。

日本の労働法とハラスメントに関する知識を身につける

日本で働く際、まず自分の権利を理解することが重要です。日本の労働法は、全ての従業員に対して一定の保護を提供しており、特にハラスメントに関する法律は厳格に規定されています。外国人労働者として、これらの法律や自分の権利を理解することで、万が一ハラスメントを受けた場合に適切に対応できます。

・ 労働基準法:労働者として基本的な権利を保障する法律で、労働時間、休暇、賃金などに関する規定があります。

・男女雇用機会均等法:男女平等な職場環境を提供することを目的とした法律で、セクハラやパワハラを防止するための指針を定めています。

・ 労働契約法:雇用契約に関する規定を定めた法律で、労働者が不利益を受けないように守るための枠組みを提供します。

もし日本語に不安がある場合、労働法に関する情報を外国語で提供している団体や、労働局などの公的機関を利用することをお勧めします。また、労働法に詳しい弁護士や専門家に相談することも重要です。

契約書の確認

派遣社員やアウトソーシング契約を結ぶ前に、契約内容を慎重に確認することが大切です。契約書には、労働条件、仕事の範囲、給与、勤務時間などが明記されており、これらの条件が不明確である場合や不公平だと感じる場合には、契約前にしっかりと確認し、交渉を行う必要があります。

・労働条件の確認:給与、勤務時間、休暇制度、福利厚生などが契約書に記載されているか確認します。特に、契約内容に不満がある場合は、事前に改善を求めることが重要です。

・ ハラスメントに関する記載:契約書の中に、ハラスメントに対する企業の対応方法が記載されている場合があります。もしもそのような記載がない場合や、ハラスメントの防止策が曖昧な場合は、その企業が適切な環境を提供しているかを慎重に見極めるべきです。

・契約書の解釈:契約書に不明点がある場合や、自分が理解しきれない場合には、翻訳サービスを利用したり、信頼できる専門家に相談して、正しい解釈を行いましょう。

契約内容に不安があれば、必ず確認し、納得いくまで理解を深めてから契約を結ぶことが大切です。

信頼できる企業を選ぶ

外国人労働者として、特に派遣やアウトソーシングで働く場合、どの企業で働くかを慎重に選ぶことが非常に重要です。信頼できる企業は、従業員に対して適切な労働環境を提供し、ハラスメント防止のための対策をしっかりと実施しています。

企業選びの際に注意すべきポイントは以下の通りです。

・企業の評判を調べる:インターネットや口コミサイト、SNSを利用して、その企業が従業員に対してどのような対応をしているのか、過去にハラスメントが発生した事例がないかを調べましょう。信頼できる企業は、従業員満足度が高く、透明性のある運営をしていることが多いです。

・企業文化の確認:企業が提供する環境や文化が自分に合っているかを確認します。従業員同士のコミュニケーションが円滑で、上司がサポートしてくれる企業は、ハラスメントが発生しにくい傾向があります。

・労働環境のチェック:面接時や入社前に、企業の労働環境やオフィスの雰囲気を確認することも重要です。良い企業は、オープンでコミュニケーションが活発な環境を提供し、社員が意見を自由に言える場所を提供しています。

もしも入社後に、企業の実態が想像と異なり、ハラスメントが頻発する場合には、すぐに転職や転籍を考えることも一つの選択肢です。

相談窓口を活用する

もしもハラパワーを受けた場合、日本には外国人労働者向けの相談窓口があります。これらの窓口では、言語サポートや法律相談を受けることができるため、問題が発生した際には積極的に利用しましょう。主な相談窓口としては、以下のものがあります。

・労働基準監督署:労働環境やハラスメントに関する問題を報告し、適切なアドバイスや対応を受けることができます。

・外国人労働者向けの支援団体:多くの団体が、外国人労働者のために日本語や母国語で相談を受け付けています。これらの団体を活用して、自分の権利を守りましょう。

・企業内の相談窓口:企業には、社員が安心して相談できる相談窓口を設置している場合が多いです。特にハラスメントに関する窓口が設けられていることが一般的です。これを利用して、問題を早期に解決することができます。

自分の権利を守るために、問題を感じた時点で相談を始めることが大切です。

外国人労働者として日本で働く際、ハラスメントから身を守るためには、自分の権利を理解し、適切な企業を選び、問題が発生した場合には速やかに対応することが重要です。これらの対策を実践することで、安心して働ける環境を確保し、充実したキャリアを築くことができます。

ハラパワーは職場環境を悪化させる重大な問題ですが、適切な対策を取ることで防ぐことができます。企業側は従業員が安心して働ける環境を提供し、従業員は自分の権利を守るために積極的に情報を収集し、適切な行動を取ることが求められます。特に外国人労働者にとって、文化や言語の違いを理解し、信頼できる企業を選ぶことが、ハラパワーを避けるための第一歩となります。

日本で働く外国人労働者として、働きやすい環境を選ぶために、今すぐできる対策を実践していきましょう!

著者: Trang Admin

キーワード: ハラパワー, パワーハラスメント, ハラスメント防止, 外国人労働者, 労働問題, 日本で働く, 職場トラブル, 派遣社員, アウトソーシング, ハラスメント相談, 労働基準法

Devworksは、ベトナムIT人材と求人を繋がりプラットフォームであり、日本国内人材不足問題を解決し、採用コストも節約できるよう支援します。 迅速かつ効率的かつ費用対効果の高い採用プラットフォームをご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。

IT 業界で最大 400,000 人の人々を接続します。

パートナーを見つけるコストを節約します。

小さなご要望でも、いつでもオンラインでお申し込みください。

お問い合わせ:

メール: hello@devworks.jp

新しい投稿

作品一覧

関連記事

【2025年最新版】技術トレンドから読む、これからのキャリアに必要なスキルとは?

技術の進化が加速する現代、AIやデータ分析、UX/UI、クラウドといった「技術トレンド」は、もはや特定の職種に限らず、すべてのビジネスパーソンに関わるテーマになっています。特にキャリア形成においては、変化に対応できる力や新しいスキルの習得が大きな差を生み出す時代です。本記事では、2025年以降も注目されるテックトレンドをもとに、今から身につけておきたいスキルとその学び方について、実務目線でわかりやすく解説します。